| 吟行記 【平成22年7月号】 |

|||

| 第71回 平成22年6月吉日 | |||

| 北九州と俳句 | |||

【北九州市立文学館】 |

|||

| 何の知識もなく始めた俳句は、かれこれ二十年となる。自分でもびっくりだが、ふと思うに、句材として詠む自分の住んでいる北九州の俳句界のことをよく知らない。著名な杉田久女、橋本多佳子を含めた北九州の大きな俳句の流れがあり、あちらこちらで俳句大会が催されているにもかかわらず、わずかな結社を知るのみである。 数年前小倉城近くの勝山公園に「文学館」ができ、北九州所縁の文人達の紹介が作品の展示とともにされている。「松本清張館」は別にあるので、清張を除いた火野葦平、森鴎外、岩下俊作、竹下夢二、林芙美子、杉田久女などなどである。その中から俳句に関することを、手元にある資料から自分なりに北九州の俳句界についてまとめてみようと思う。 |

|||

【北九州市立文学館の内部展示】 |

|||

| 大正から昭和初期、虚子を福岡に招き大きな俳句大会が行なわれている。河野静雲、吉岡禅寺洞ら著名な俳人が出席し、女性は久女、多佳子、しづの女たちほんのわずかな人数であったらしい。当時は男性中心の俳句界で吉岡禅寺洞が大正7年に福岡市で「天の川」を創刊し、その後門司新報で俳句欄を設け北九州俳句会に刺激を与えている。高浜虚子に師事し、福岡北九州の俳句界の道筋をつけた三氏を書き留めておく。 清原枴童(きよはら かいどう)(明治15−昭和23)博多毎日新聞に勤め、同紙俳壇選者。 大正13「木犀」創刊。 昭和5年朝鮮に渡り 朝鮮俳壇で活躍。 昭和13年福岡に帰り、昭和22年八幡で「木の実」創刊。昭和23年没 河野静雲(こうの せいうん) (明治20−昭和49)僧侶。 昭和5年 枴童より「木犀」を継ぐ。 「ホトトギス」同人。 昭和16年福岡県下五誌合併により生れた「冬野」創刊主宰。 太宰府に花鳥山仏心寺を建て住職となる。 西日本文化賞受賞 吉岡禅寺洞(よしおか ぜんじどう)(明治22-昭和36)大正7年「天の川」創刊のち主宰。 昭和4年「ホトトギス」同人となるが新興俳句運動にはいり、11年除名。 戦後、口語俳句協会会長 |

|||

【清原枴童】 【河野静雲】 【吉岡禅寺洞】 |

|||

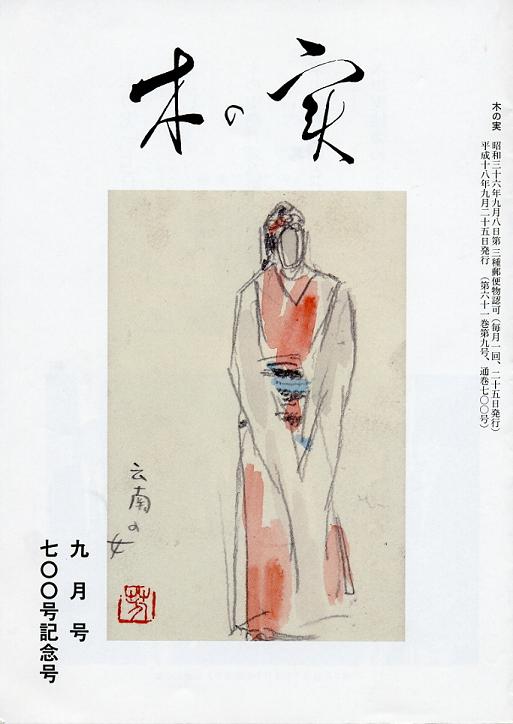

| 吉岡禅寺洞の「天の川」の編集に携わっていたのが、当時九大の医局にいた横山白虹である。その後彼は小倉北区に外科病院を開業し、また北九州市合併前の小倉市議会の議長を務めるなど北九州のリーダー的存在として活躍する。俳句に関しても、昭和12年「自鳴鐘」(とけい)を創刊し、戦争時の休刊を経て、昭和23年復刊。呼び名を「じめいしょう」と変え、俳句活動に打ち込む。「自鳴鐘」の現在の編集長は白虹の四女・寺井谷子氏である。 清原枴童の創刊した「木の実」は枴童没後、河野静雲が代表を継ぎ、その後山鹿桃郊、向野楠葉(折尾にて眼科医院)、河野頼人(北九大名誉教授)と引き継がれるが、平成19年701号をもって、河野氏の健康上の理由で終刊となる。北九州の俳壇について調べが不十分で、いくつかの結社があり、伝統系か現代系かくらいしか分からないが、北九州のホトトギス系俳誌の本流は「木の実」と言える。それが終刊となったのは寂しい限りであるが、主宰が変われば俳風も変わるのは当然のことで、同じ俳誌を継承していくことは難しいと言わざるを得ない。 |

|||

【横山白虹と松本清張】 【俳誌「木の実」】 |

|||

| 昭和37年北九州俳句協会が結成される。その時会長を務めたのが横山白虹。自らは現代俳句協会会長を6期務めているが、北九州俳句協会の会長として伝統系も現代系もまとめあげ、その功績ともいえる句碑が市内に6基立っている。 参考までに北九州所縁の俳人たちの年譜を句と共に記しておく。 大正 8年・・・花衣ぬぐや纏はる紐いろいろ 久女 大正 9年・・・短夜や乳ぜる泣く子を須可捨焉乎 しづの女 大正11年・・・虚子を迎えての句会が櫓山荘で開かれる。虚子49歳、久女31歳、多佳子23歳(俳句開眼) 落椿投げて暖炉の火の上に 虚子 大正14年・・・多佳子、久女の勧めで「ホトトギス」に投句、禅寺洞の「天の川」に投句 昭和 2年・・・白虹、はじめて山口誓子に会い、その選評に深く感銘。以後親交続く。 若松句会にて 七月の青嶺まぢかく熔鉱炉 誓子 昭和 6年・・・久女句 「谺して山ほととぎすほしいまま」が金賞 昭和10年・・・山口誓子「ホトトギス」離脱。多佳子、誓子に師事 昭和11年・・・久女、禅寺洞、日野草城「ホトトギス」除名 昭和12年・・・白虹「自鳴鐘」(とけい)創刊 昭和21年・・・久女没 56歳 昭和22年・・・「木の実」創刊 昭和23年・・・白虹「自鳴鐘」(じめいしょう)創刊。山口誓子「天狼」創刊。多佳子「天狼」同人。 昭和33年・・・白虹、妻房子と共に「天狼」同人 昭和34年・・・虚子没 85歳 昭和36年・・・禅寺洞没 71歳 昭和38年・・・多佳子没 64歳 昭和39年・・・野見山朱鳥師系 八幡にて児玉南草氏「地平」創刊 昭和58年・・・白虹没 84歳 平成 6年・・・誓子没 93歳 平成19年・・・「木の実」終刊 |

|||

| 現在北九州における結社は正確には知らない。「北九州芸術祭俳句大会」が開催された折、協賛結社として次の名前が挙がっていた。<青嶺・色鳥・風俳句通信・自鳴鐘・北九州雪解・九州俳句・金属地帯・山茶花・天籟通信・橋> 俳句結社だけなのか愛好者グループも入ってのかわからないが、俳句愛好者が増え、普通の主婦が気軽に門に入って行くことが出来るほど広がっていることは確かで、芸術論を戦わせたであろう虚子や秋桜子の時代は遥か遠くである。 俳句愛好者の増加に伴い、北九州市も率先して「全国女性俳句大会」や「北九州芸術祭俳句大会」「各区の総合文化祭」その他にも俳句大会が開催されている。結社を問わず誰でも参加できる大会が多くあることは、最初に北九州の俳句界を束ねた横山白虹の広い人脈によるものでないだろうか。 |

|||

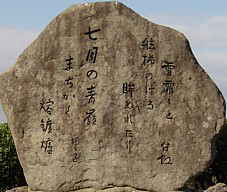

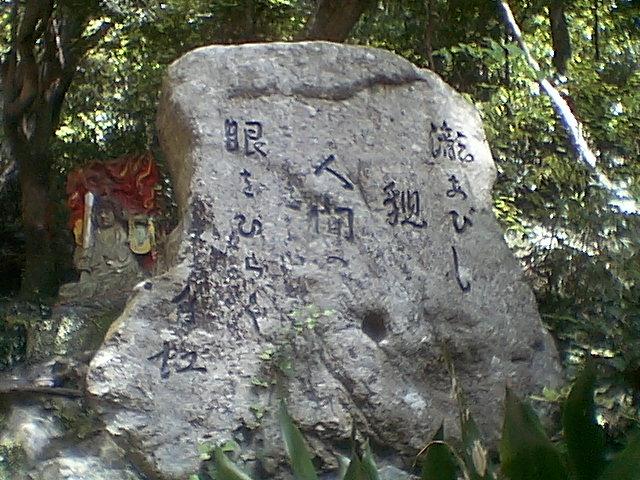

【高炉台公園:左は山口誓子の句】 【畑観音】 |

|||

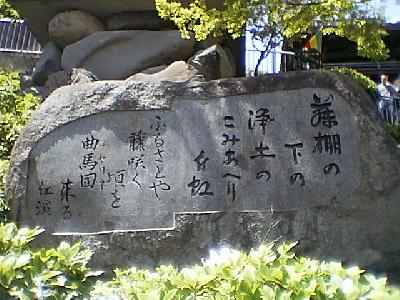

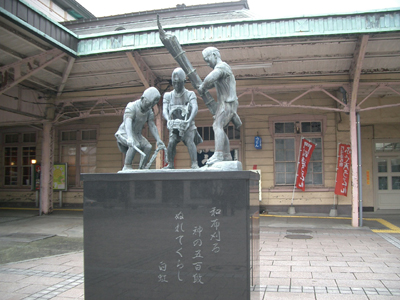

| 横山白虹の句碑 雲霏々と舷梯のぼる眸ぬれたり (高炉台公園) 瀧浴びし貌人間の眼をひらく (畑観音)・・・白虹の代表作 藤棚の下の浄土のこみあへり (吉祥寺境内) 夕桜折らんと白きのど見する (足立山麓 妙見神社境内) 霧青し双手を人に差しのばす (小倉城内) 和布刈る神の五百段ぬれてくらし (門司港駅前) |

|||

【吉祥寺境内】 【足立山麓 妙見神社境内】 |

|||

【小倉城内】 【門司港駅前】 |

|||

| こうして先人たちの俳句を書き記していくと、自分の句の世界の小ささを痛感させられる。中身ができていなければ吐き出すことも出来ない。我が身を磨くのみである。(でっきるかなーーー?) | |||